みなさん、どうして虫歯になるかはご存知ですか?

歯磨きをしないから虫歯になる?甘いものをたくさん食べるから虫歯になる?

歯磨きをしっかりしていても虫歯になってしまってしまったり、逆にあまり気にしていなくても虫歯になりにくい方もいらっしゃいますよね?

痛みのある女性

痛みのある女性なんで私は虫歯が出来やすいのかしら

今回はその辺りの細かい話しをしていこうと思います。

個人的な一歯科医師としての意見が含まれていますので、気になった方は後日歯科医院にて先生に確認をしてもらって下さいね!

それでは始めます。

この記事を書いている人

複数の医院で働いている歯科医師。

歯科業界に15年以上関わってきた中で、患者さん本位ではない治療方針や業界の治療内容の分かり難さに疑問を持ち、自分自身で情報を発信していく事を決意しました。

患者さんの為に歯科治療の知識、考え方の幅を増やせるように情報を提供し、

より良い治療を自ら選んで受けられるようにサポートするために記事を書いています。

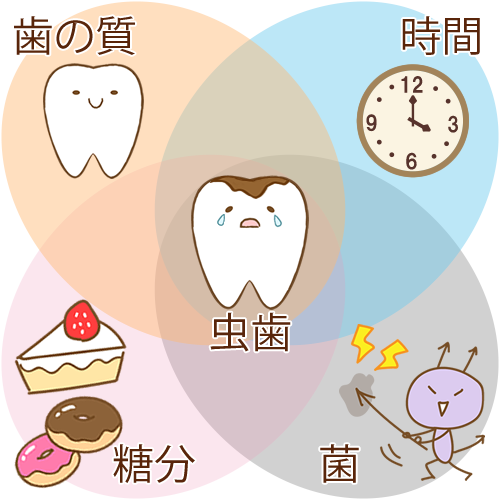

そもそも虫歯の原因とは

虫歯になる原因は

①歯質:歯の硬さ、発達の仕方

②糖分:食べ物に含まれる糖類

③菌:虫歯の原因になる菌類

④時間:歯に影響を与える時間の長さ

が大きく関わります。

歯の表面を歯磨きなどをして、ツルツルの状況になった後、時間が経つと唾液の成分により歯の表面にペリクルという、菌が繁殖しやすい足場が形成されます。

そこに菌が繁殖してくると、表面に膜を形成しながら中で菌が急激に増殖します。それがプラークという菌の塊です。

やっかいな事に、プラークは表面に膜があるので、免疫力が働きにくかったり、抗菌薬なども浸透しにくいような状況になっており、プラークがついている時間が長くなると、歯の表面が溶け出したり、歯肉が腫れてきたりします。

軽く口をゆすいだくらいでは剥がれなくなっているので、ブラッシングをしたり、フロスや歯間ブラシを用いて、物理的に除去する必要がある事は理解出来ますよね?

Has

Has一週間も歯磨きしなかったら…大変な事になりますよ😅💦

プラークの付着時間が長くなると、次第に唾液中のカルシウムやリンと反応して歯石になります。

歯石になると、軽いブラッシングですら落ちなくなり、更に歯石が菌の繁殖の足場となって、悪循環が続いてしまいます。

その為、こまめなブラッシングやクリーニングが必要になってきます。

虫歯が多く、治した場所が多かったり、歯周病が進行し、歯肉にポケットが出来てくると管理がより難しくなってきますので、自分自身だけで管理していくのは段々と難しくなっていきます。

その為、健康な内から気をつけなければなりません。

①歯質

歯の表面のエナメル質の強度も、人それぞれ歯の大きさや形が違うように、個人差があります。

表面のエナメル質がしっかりと固く、厚い方はプラークからの酸の影響を受けていても、脱灰するのにも時間がかかる為

結果的に虫歯になりにくい、という事になりますね。

多少の表面の脱灰(初期の虫歯)は唾液に含まれるリンやカルシウムの影響で、再石灰化が起こり、少しの溶け出し具合であれば再び固くなると言われています。

また、歯の発育の段階で、エナメル質に形成不全が起き、元から弱い方もいらっしゃいます。

その人に合わせたプラークコントロールが必要になります。

表層のみが脱灰した状態では、唾液成分により再石灰化が促されますが、そのタイミングでフッ化物イオンがあると再石灰化が促進されます。歯の構造であるハイドロキシアパタイトの一部がフルオロアパタイトとなり、安定した結晶体になるため、歯質が溶けにくくなります。

ですので、市販されている歯磨き粉やうがい薬にフッ素が使われているのはその為です。

また、虫歯の原因菌の酵素の働きを抑制して、酸を作りにくく阻害したり、多糖体合成阻害による抗菌作用があったりと、歯にとって優位な面が多いです。

初期虫歯の場合は削って詰め物を入れるよりも最石灰化を期待して削らずに経過観察をした方が歯にとっては良い場合もありますので、怪しいものを全て削るのも考え物です。その辺りは歯科医師の先生によって判断が分かれるかと思います。

フッ素自体は高濃度のものは毒性があるため、歯科用品は成分を薄めて調整してありますが、お子さんが飲み込んだりしないように注意は必要かと思います。

②糖分

虫歯の原因としてよく言われる菌にミュータンス連鎖球菌という種類がいますが、

主に、スクロース(砂糖)をグルコース(ぶどう糖)とフルクトース(果糖)に加水分解し、得られたグルコースを鎖状につなげ、粘着性の不溶性グルカンを菌体外に合成します。

その結果、歯の表面に菌が定着しやすくなり、繁殖していきます。それがプラークになっていく。という流れですね。

つまり、糖の摂取を気をつけていれば歯の表面に菌が付着し、繁殖する悪い流れ抑えることが出来、結果的に虫歯になりにくくなります。

主に砂糖が粘着性の不溶性グルカンを形成する為に必要と言われていますが、結局スクロースだけでなく、グルコースやフルクトースを取ったとしても、細菌はそこから酸を作ります。ですので、砂糖の摂取をやめたからといって虫歯がなくなるわけではありません。

砂糖を取った後でいかにプラークをつかないようにするかが大切です。

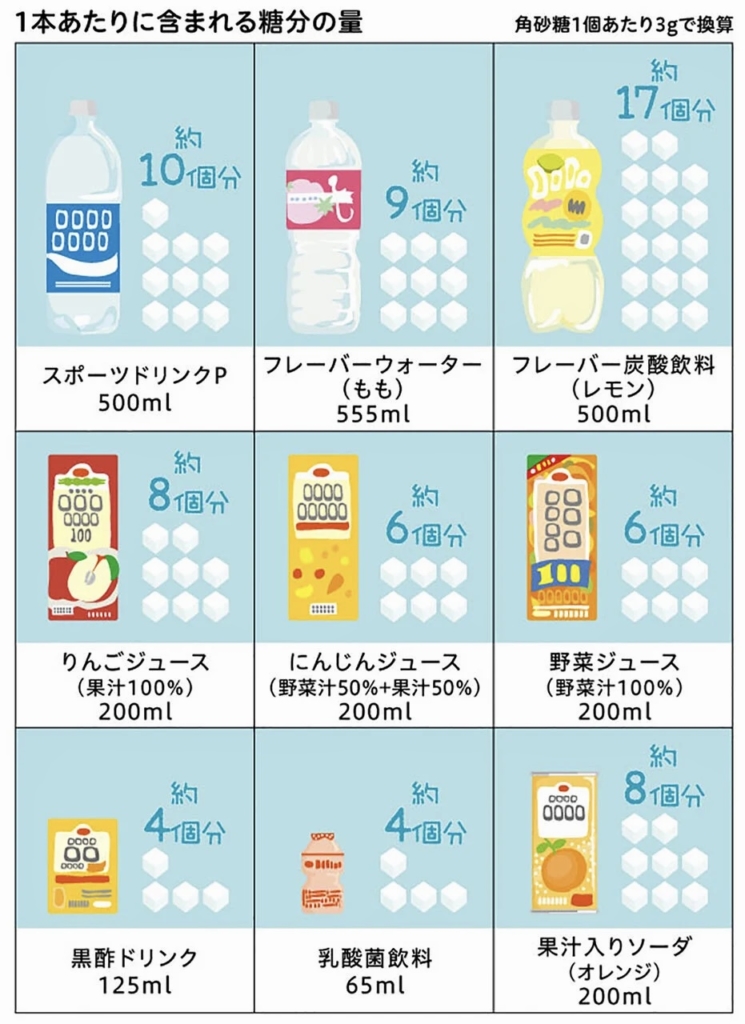

糖類は飲料水にも含まれていますから、食べ物にも、飲み物にも気をつける必要があります。

このように市販されている飲料水にも糖が多く含まれているので、常用する場合には気をつける必要があります。

飲まないで下さいと言っているわけではなくて、飲んだ後に水を飲んで薄めたり、しっかり歯磨きをする習慣をとればそれほど心配はないかと思います。

特に成長期で乳歯が残っているようなお子様は歯質が弱い為特に気をつけてあげましょう。

③菌

口腔内には多種多様な菌がいて、日々の生活習慣によって菌数は変化していきます。

今回は虫歯菌として有名なもののみご紹介します。

色々な菌が相互に影響し合いプラークを形成し、自身の活動のエネルギーが必要なので、糖を代謝し、酸を出します。

つまり、菌の数が増え、活動が活発になると酸の排出量が増え、虫歯になりやすくなります。

虫歯に関わる菌

ストレプトコッカス・ミュータンス(Streptococcus mutans)

グラム陽性で通性嫌気性のレンサ球菌の一種。虫歯菌はこのミュータンス菌を指すことが多くあります。

砂糖を原料にして菌の産生する酵素により粘着性の不溶性グルカンを菌体外に合成します。

ストレプトコッカス・ソブリナス(Streptococcus sobrinus)

グラム陽性で通性嫌気性の連鎖球菌。

ラクトバチルス(Lactobacillus)

グラム陽性の通性嫌気性の桿菌。乳酸菌群の大部分を占める菌。

④時間(ステファンカーブ)

表のように、食事をすると口の中のPHが酸性に傾きます。酸性になっても唾液の成分がアルカリ性な為時間と共に中和され、元のアルカリ性に戻っていきます。

つまり、酸性の時間が長くなってしまうと歯の表面が脱灰し、虫歯になりやすくなります。

こまめに完食をしたり、長い時間をかけて飲食するのは、歯にとっては良くありません。

子供の場合はお菓子、おやつの時間などを注意しましょう。

大人の場合はお酒を飲みながらおつまみをゆっくり食べる…ような長い時間食事をすることが多い方は注意が必要です。

寝る前にはしっかりケアをしましょう。

寝ている間は唾液が出にくい

寝ている間は唾液がほとんど出ません。

朝起きると口臭がきになったりしませんか?それは唾液の量が少なくなっているので口が乾燥し、菌が繁殖しやすくなっている為です。

ですから、寝る前の歯磨きはとても大切で、なるべく口の中の汚れやプラークをしっかり取り除き、清潔な状態にしてから睡眠を取るように日々心がけましょう。

まとめ

いかがでしたか?

虫歯になりやすい生活習慣だと、自然と虫歯になってしまうことは理解して頂けたかと思います。

自分の生活の中で改善出来そうな所があれば少し工夫してみましょう。

長年歯科に通っていなくて、虫歯は全然出来ないんだ、とおっしゃっている方ほど、細かくみると虫歯が隠れていたりしますし、虫歯はほとんどなくても、歯石がこびり付いていて、歯茎が腫れていて歯周病が進行していたり、歯石を取ってみると根本に虫歯ができてしまっている方もいます。

自己判断はしない方が良いです。しっかりと歯科医院でみてもらいましょう。

初期虫歯で済めば、歯科医の先生も、楽に且つより丁寧に治療を行う事が出来ます。

早期発見、早期治療を心がけましょう。

簡単にまとめます。

- 虫歯は細菌の酸が原因になる事が多い

- しっかりとプラークを落とす事を心がける

- 食べ物や飲み物の糖の管理をする

- 飲食する時間や回数を気にする

- 寝る前はしっかりと口腔内ケアを行う

- 定期的に歯科検診、クリーニングを受ける

ご自身ではこの辺りを気をつけましょう。

それ以外には、歯ブラシだけでは60%程度の汚れしか落とせないと言われています。

サポートとして、フロスや歯間ブラシなども使うと効率良く汚れを除去出来ます。

また、虫歯の治療を受けた箇所が多いと、どうしても繋ぎ目の部分や、元の歯質の部分から虫歯が再発する事もあります。

上記の内容は健康な治療を受けていない歯の場合を想定してのお話ですから、治療箇所が多い方はその歯ごとに条件が変わって来ますので、定期的に歯科医院で検診を受け、具合をみてもらう方が良いかと思います。

最後に、普段私が愛用している歯科用品を載せますので、ご興味があればお使い下さい。

とりあえず、歯ブラシはマキシマ一択ですね笑

長年愛用してます。

それではまた。

コメント